2025/07/07

今回は、弊社の祖業「置き薬」の歴史とお薬について、ご紹介していきたいと思います。世間ではあまり知られていなくても、じつはと~っても深い歴史をもつ薬も出てきます。

ぜひ、ご覧ください。

そもそも、置き薬って何だい?

「急に腹痛や発熱で出歩くこともできない」「体調が悪いけれど、今日は休めない」ーーそんなときに限って、いざ家や職場に薬が置いてない… という経験ございませんか?

でも、いつ使うかも分からない薬をいつもストックしておくのは無駄じゃない?と考えてしまうのも確か。

この相反する2つの悩みを解決してくれるのが、そう【置き薬】です。

置き薬は、使うまではお金をいただかない、完全後払い型の利用システムです。

いつもお手元に、支払いなしでお薬を置いておけるので「買い物にも行けない」「病院も開いてない」という事態でも、安心して処置できます。

常備薬があるだけで「なんとか今日一日を乗り切れた」という場面は少なくありません。

こうした「すぐそこにある安心」は、生活や職場の心理的安全性にもつながります。

「先に使って、後で支払う」

―“先用後理”の仕組み―

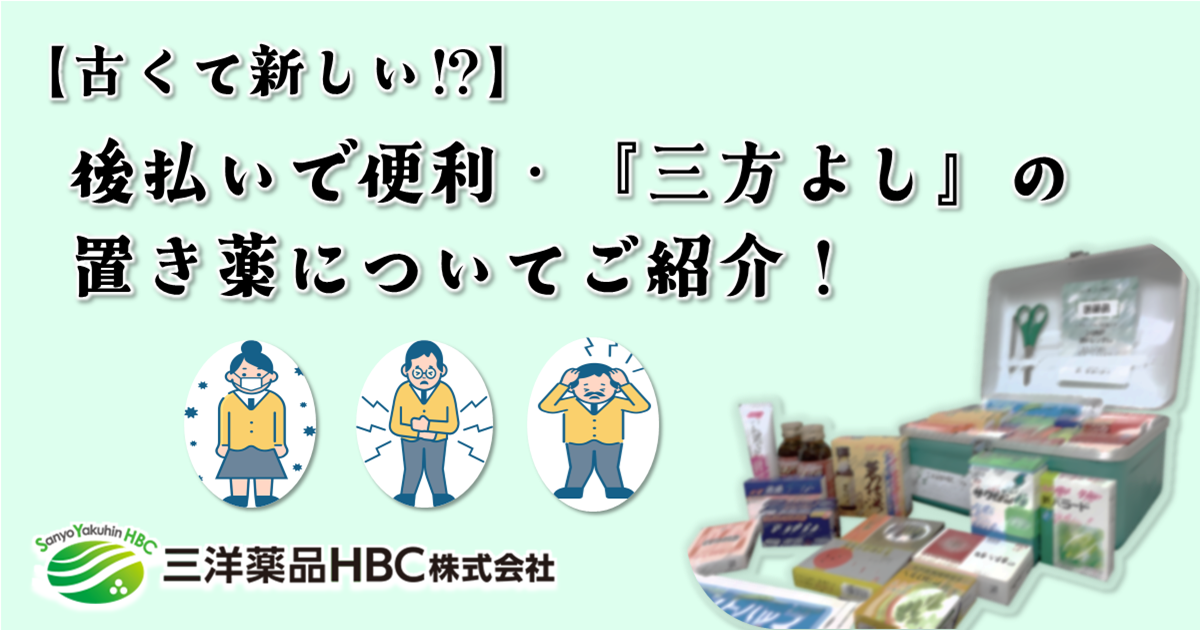

置き薬の誕生をささえた「四大売薬」の地

置き薬の歴史は江戸時代までさかのぼります。

置き薬の商業文化は、『反魂丹』で有名な越中(現在の富山辺り)をはじめ、『三光丸』の大和地方(現在の奈良辺り)、『感應丸』の近江(現在の滋賀辺り)、『奇応丸』の田代(現在の佐賀辺り)の『四大売薬』の地から全国に広まりました。

当時の売薬さん(置き薬を営んでいた行商人)は、農業を兼業としていることが多く、各地域で見聞した農業の技術やトレンドを得意先に紹介する、というカルチャー・情報を発信する役割も果たしていたそうです。

「三方よし」と「CSV」に通じる配置薬の理念

なぜ、置き薬が全国に広まったかというと、そのビジネスモデルが徹頭徹尾【先用後利】であったためと言われています。

「先用後利」とは、文字通り『お客様が先に用いて、後から利益を得ること』ですが、これは近江商人の商魂【三方よし】の理念にも通じる、「お客様の役に立つことこそ、社会の役に立つ、そうして初めて自身の利益になる」という考えにも基づいています。

さらにこの仕組みは、現代の経営理念として注目される「CSV(共通価値の創造)」にも重なります。単なる売上追求ではなく、健康・安心・地域貢献といった社会価値と、企業としての持続可能性を両立させるビジネスモデル――それがまさに、私たちが大切にしてきた配置薬のあり方です。

現代でも、わたしたち配置薬販売員は、薬の補充・交換だけでなく、薬剤師や登録販売者による使用アドバイス、社員向け健康サポート情報の提供など、お客様の健康の伴走支援も行っております。

【参考書籍】「配置薬ニッポン総ケア宣言」(配置薬の歴史を検証し未来を考える会,2019年)

置き薬といえばコレ!

販売員が選ぶヒット薬ベスト5!!

置き薬には、薬局やドラッグストアでは見かけることはないけど、じつは隠れた“超”ロングセラーのお薬が多々存在します。

そこで、ここからは弊社の置き薬販売員が選ぶ、お客様からのご愛用も多い伝統薬をご紹介していきます。

【第1位】 赤玉はら薬

赤玉はら薬は、富山の製薬業者 廣貫堂が1895年(明治28年)に製造を開始したのが始まりです。生薬独特の苦みが少なく、小粒で子どもでも飲みやすいことから、「おなかの守り神」というキャッチフレーズで人気となり、今でもご家族で三世代でご使用いただくことも多い愛されているお薬です。

ー ご愛用者のお声 -

●赤玉は持っているだけで安心なので、出かける時は必ず持って行きます

●孫に高校受験のお守りに持たせました。おかげで緊張することなく、無事に受かることが

できました

【第2位】 熊胆円(熊の胆)

「あの苦味が効くんだ」とファンが多いお薬です。

かつて”妙薬”として重宝された熊の胆(ゆうたん)は下痢や食あたり、胃の不調に効くとされ、配置薬の定番として全国の家庭に常備されていました。

熊の胆のうから採れる高価な生薬でしたが、現代ではウルソデキシコール酸が合成された、肝機能改善薬などに姿を変えています。

ー ご愛用者のお声 -

●胃が弱く、ドラッグストアや病院の胃薬は合わないのですが、熊胆円が一番体に合います。

●手術で胆のうを取ってしまったので、それ以来熊胆円が手放せなくなっています。

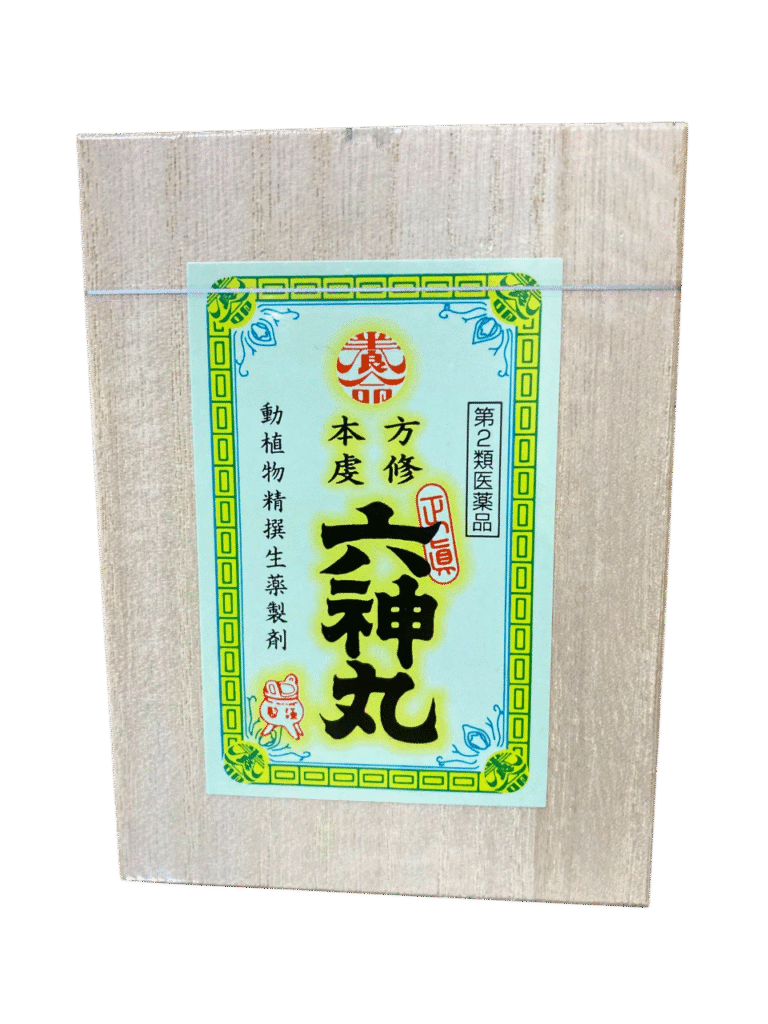

第3位 六神丸

六神丸は、漢方由来の高級丸薬で、「六つの神のような薬効を持つ」という意味が込められているそうです。元々は秘薬として重宝されていたのが、江戸〜明治期に富山の薬売りを通じて全国へ普及しました。“水戸黄門が印籠に入れていた薬”といえば、思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。気つけの他、熱中症、心悸、急な腹痛やめまいにも使われ、熊の胆とならぶ万能薬として知られてきました。

ー ご愛用者のお声 -

●下がった血圧も戻るし、狭心症にも良いし、頭がすっきりするね。

●親戚に分けてもらい、良く効くので、 わが家にも置いてもらうようになりました。

第4位 三光丸

三光丸の起源は、なんと鎌倉時代にまでさかのぼります。一説によれば、後醍醐 天皇によって名付けられたという由緒ある奈良発祥の伝統薬です。今日でも株式会社 三光丸の専売商品として、近畿・関西を中心に、日本全国にファンをもつお薬です。

ちなみに「三光」とは、太陽・月・星の三つの光を意味し、「天地自然の恵みによる力」を象徴しているそうです。

ー ご愛用者のお声 -

●もう体ありきなんで、常に持ち歩いています

●親の代から世話になっています。

第5位 ケロリン

他の4商品に比べて歴史は浅いですが、ある

意味もっともポピュラーかもしれません。

そう、公共浴場でよく見かける、あの黄色い 桶でおなじみですね。「痛みがケロっと治る」からケロリン。萩本欽一さんや堺正章さんなど、多くの著名人にも愛されているお薬です。

そして、ちょうど今年2025年は発売100周年を迎えるそうです。

ー ご愛用者のお声 -

●気圧の頭痛持ちですが、ケロリンだとよく効いてくれます。

なぜ置き薬には、”丸い薬”が多いの?

今回ご紹介したお薬のうち、赤玉はら薬・六神丸・三光丸は、【丸薬】とよばれる生薬を練りこんで作られた製剤です。

置き薬には、このような丸薬を採用した医薬品が多くあり、お店などでは見かけにくい理由でもあります。

そもそも、丸薬は生薬の粉末をはちみつなどと練りこんで作る固形薬です。熱、水などの人工的な加工要素が少なく、生薬の変質が少ない製造方法です。

丸薬は、苦みやにおいを抑えて飲みやすくする工夫が取られていますが、天然な手作り製法のため、手間と時間がかかり、昔にくらべ作り手が減ってきたことから、ドラッグストアなどでは入手しにくく、置き薬などの限定した販路でしかお目にかかれなくなりました。

それでも、丸薬が根強い人気があるのは、丸剤ならではのメリットがあるからなんです。

★メリット1

薬剤がゆっくり体内で溶けるので、おだやかに効果をあらわす

★メリット2

はちみつを練りこむなど工夫され、胃腸にも負担がすくない

★メリット3

劣化しにくいため、有効成分が長持ちする

丸薬の製品が少なくなった現在でも、配置薬のメーカーさんがこだわって丸薬を作り続けているのは、お客様から必要とされ続けているからだと、以前うかがったことがあります。

江戸時代から続く「三方よし」の精神が息づいている証ですね。

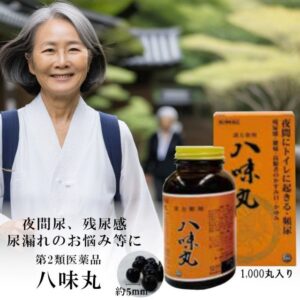

丸薬のこだわりがつまった医薬品「八味丸」

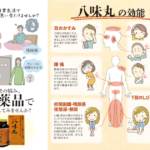

そんな丸薬のこだわりと八つの生薬成分が詰まった医薬品が「八味丸」です。

「八味丸」(八味地黄丸)は、江戸の時代から続く伝統薬で、14種の慢性症状に効果をあらわします。

歳とともに気になるむくみ、トイレの悩み、脚のしびれなど、身近なトラブルによく効きます。

オンラインストア🔗でもお求めいただけます。

気になる方はぜひのぞいてみてください。

置き薬のなかには、どれも“あのとき、置いてあって良かった”と思える薬ばかり。体調がすぐれないとき、すぐそばに頼れる薬があると安心。

それが配置薬のいちばんの価値です。