2025/09/09

救急の日とは?

9月9日の「救急の日」とは、「救急医療及び救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深めるとともに、救急医療関係者の意識の高揚を図ること」を目的として、全国で救急医療や救急業務の大切さを考える日として厚生労働省が制定しました。

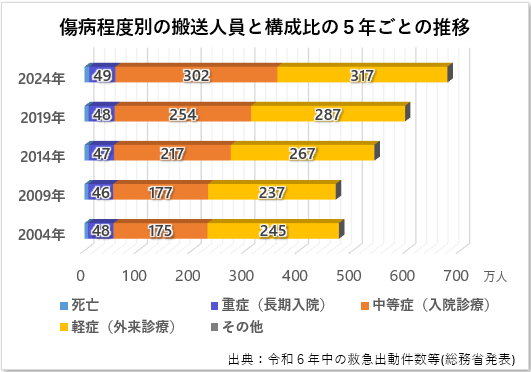

総務省消防庁の統計によると、救急搬送件数は年々増加し、近年では年間およそ700万件を超えています。その一方で、入院を必要としない軽症※での搬送も全体の半数近くを占めており、本当に重症な方の搬送が遅れるリスクが社会課題となっています。

軽傷による救急搬送増加の要因として、高齢者の熱中症や転倒事故、持病悪化などが背景としてあげられています。

こうした現状は、決して他人事ではありません。

もし家族や同僚が急病になったとき、自分がその場にいたらどう動けるでしょうか。

※軽症の中には早期に病院での治療が必要だった者や通院による治療が必要だった者も含みます。

救急車を呼ぶ?呼ばない? 迷ったら役立つ公的サービス

「救急車を呼ぶべきかどうか迷う」――そんなときに役立つツールが、総務省消防庁が提供する 「Q助(きゅーすけ)」 です。

スマートフォンやパソコンからアクセスでき、質問に答えていくと「救急車を呼ぶべきか」「病院を受診すべきか」を目安として教えてくれます。

ご利用のスマートフォンの機種に応じて、アプリをダウンロードできます。ウェブブラウザでも🔗こちらからご利用いただけます。

また、全国で順次拡大している 救急安心センター「#7119」 では、電話で医師や看護師等の専門家に相談でき、「救急車を呼ぶかどうか」「今すぐ受診が必要か」をアドバイスしてもらえます。

地域によっては利用できない場合がありますが、対応エリアでは非常に心強いサービスです。

AED(自動体外式除細動器)が必要になるケースとは?

救急車や医療機関に頼る前に、現場で命を守る手段として欠かせないのが AED(自動体外式除細動器) です。

突然の心停止は、心筋梗塞や不整脈だけでなく、日常の職場や家庭でも起こり得ます。

救急車が到着するまでの数分間に、周囲の人が胸骨圧迫(心臓マッサージ)とAEDを使うことで、救命率が大きく高まることが分かっています。

AEDは商業施設や事業所、公共の場に広く設置されています。

🔗日本全国AEDマップ

「いざという時に使えるか不安…」という方も多いですが、実際の操作は音声ガイダンスに従うだけ。特別な訓練がなくても使用できます。

事業所においては、労働安全衛生規則に基づき応急手当の教育や救急用品の備えが求められています。

もし職場にAEDが設置されている場合は、社員全員が「どこにあるか」「どう使うか」を知っておくことが大切です。

弊社の従業員もお客様のご訪問先や災害時などにそなえ、従業員の救命講習を実施しています。

救急車を呼ぶ前に、自分たちでできる“日常の備え”

もしもの備えに「配置薬」という選択肢

救急車やAEDが必要なほどの緊急事態はそう多くありません。

しかし実際の救急搬送の7割近くは 「急病」や「軽いケガ」 です。

「常備薬・救急箱があれば家や職場で対応できたかもしれない」――そんなケースも少なくありません。

配置薬サービスなら、

常備薬の設置費用は不要

使用した分だけのお支払い

定期訪問で点検・補充もおまかせ

と、手間なく“救急の日常対応”が整います。

さらに、事業所では労働安全衛生規則に定められた救急用具の備え にも対応可能。

法令順守と社員の安心を同時に実現できます。