2025/06/06

最近もの忘れが多い⽯井です。通勤で使うバックパックを買い物袋代わりによく使うのですが、こないだは電⾞の中でバックから本を取り出そうとしたら、スーパーで買った刺⾝こんにゃくが出てきて、頭が真っ⽩になりました(;゚Д゚)‥

この原稿を書いている5⽉31⽇は、私が住んでいる関東地⽅は15度前後、3⽉下旬ころの気温です。

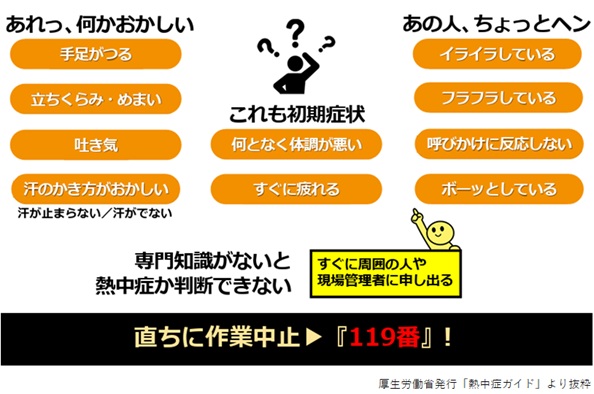

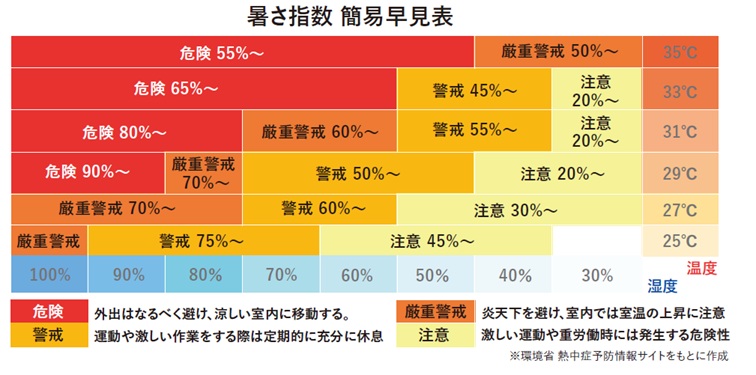

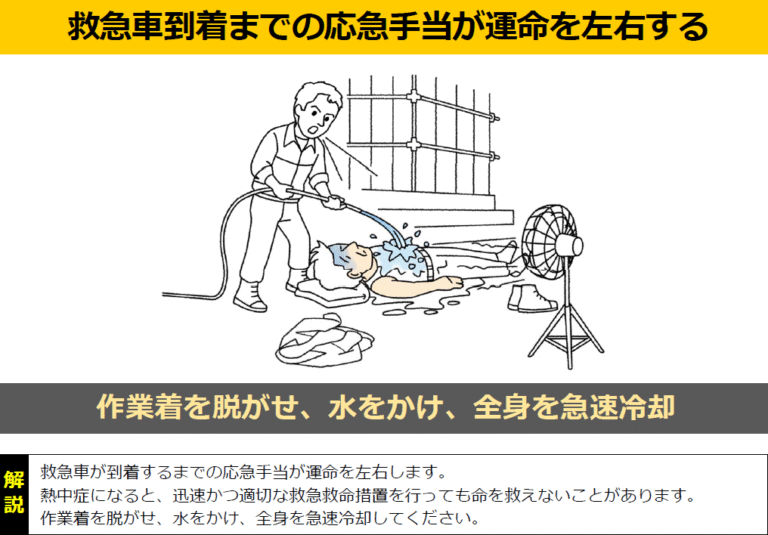

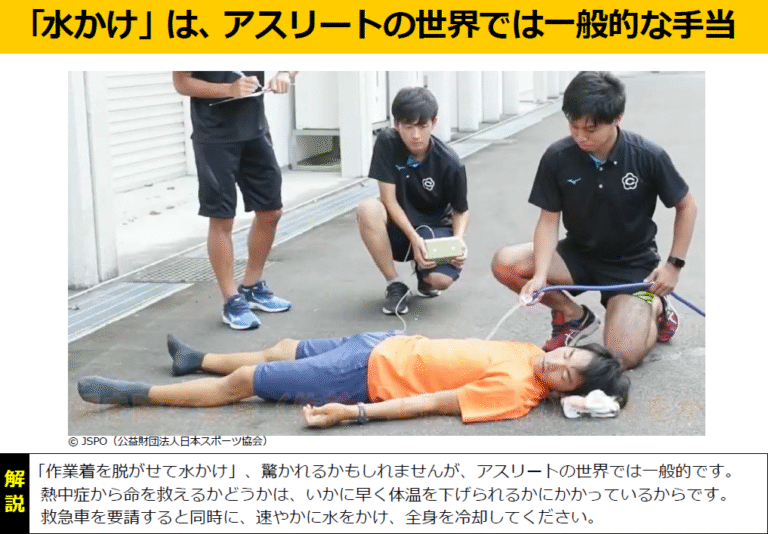

5⽉初めに書いた本メルマガの原稿では、熱中症について取り上げていたので(※よもや3⽉なみの気温まで下がるとは思ってもいませんでした💦)

気温の変化が激しいので、みなさまも体調にはお気をつけください😓

※5⽉配信のメールマガジンの内容はこちらでもお読みいただけます✨

👇

🌞【メルマガ三洋】「10年に1度の⾼温」?5⽉から始める熱中症対策🌞

さて、6⽉はのび太くんも愚痴をこぼす祝⽇のない⽉ですが、6⽉15⽇は世のお⽗さん達を労う

「⽗の⽇」があります。毎年「なにをプレゼントしよう︖」と悩みませんか︖

そこで今回は、⾬の⽇も風の⽇も毎⽇がんばっていただいている、弊社の30〜60代のお⽗さん営業マンたちに、ずばり「⽗の⽇にほしいプレゼント」について、アンケートで本⾳を聞いてみました!

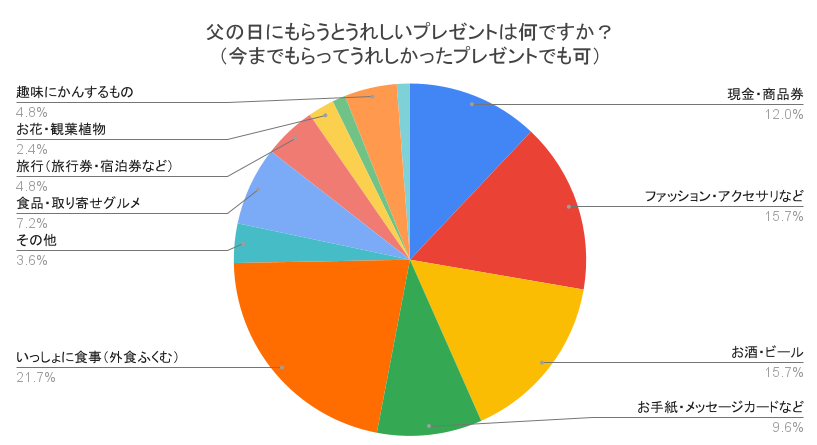

Q1.⽗の⽇にもらうとうれしいプレゼントは何ですか︖

(今までもらってうれしかったプレゼントでも結構です)

1位は「一緒に⾷事をする(外⾷含む)」が21.7%でした。「一緒に⾷事をする」とうれしい理由として多くあげられていたのは、「会う時間が作れるから」「コミュニケーションが取れるから」でした。おいしい⾷事より、⼀緒に過ごす時間がうれしいのかもしれませんね✨

2位は同率15.7%で、「お酒・ビール」「ファッション・アクセサリ類」でした!!「お酒・ビール」を選んだ⽅にも、「息⼦と⼀緒に飲みたい」等、家族との飲ミュニケーションがうれしいという回答、他には「いつもより⾼いビールがもらえるから」があげられました。

「ファッション・アクセサリ類」を選んだ⽅で多かったのは、「⼦どもに選んでもらってうれしかった」「毎⽇⾝に付けるたびに、⼦どもを思い出せて頑張れる」といった声がありました。

その他、現⾦・商品券が12.0%、お⼿紙・メッセージカードなどが9.6%、⾷品・取り寄せグルメが7.2%と続きました。

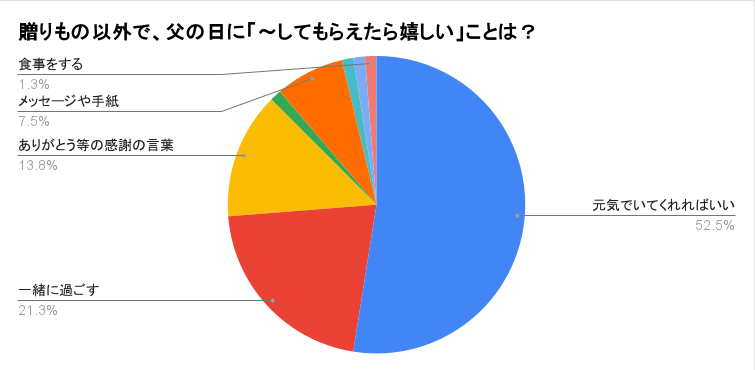

Q2.贈りもの以外で、⽗の⽇に「〜してもらえたら嬉しい」ことは︖

1位は「元気でいてくれればいい」が52.5%と、圧倒的に多い結果に。理由としては「健康第⼀」「笑顔がなにより」という理由があげられました。確かに、実家に帰るとわたしの両親も「元気か︖」と必ず聞かれます。親にとってはいつまでも、⼦どもは⼦ども。優しいお⽗さんたちが多いですね。

2位は「いっしょに過ごす」が21.3%。先ほどの「いっしょに⾷事をする」のと同じく、いっしょにいるだけでうれしいもののようです。

3位は「ありがとう」などの感謝の言葉(13.8%)、4位はメッセージや⼿紙(7.5%)と続きました。「プレゼントを毎年選んでもらうのが悪いから」という理由がありましたが、あげる⽅からすると「気持ちを伝える」のは気恥ずかしかったりもしますが、やはり「気持ちがストレートに届く」からうれしいようです。

最後に投げてみた質問はこちら👇

Q3「⽗の⽇」の家族とのエピソードや思い出はありますか︖

(すべては上げれらないので、こちらはピックアップしてお届けします。)

◆⼦供が⼩学⽣のときに、学校の宿題で描いてくれた家族の絵が印象に残っています。

◆覚えたてのひらがなで、⼿紙を書いてもらったときの喜びは今でも忘れません。

◆酒豪の亡き⽗に酒の⼀升瓶をあげたら喜んだ。

◆⽗と(⽗の⽇に)初めて酒を酌み交わした。

少し気持ちがほっこりしたところで、最後に⽗の⽇にお勧めの商品をご紹介します☆

【三洋薬品HBCの ⽗の⽇ おすすめ商品】

【ごちそうグルメ 鹿児島産 特大うなぎ蒲焼】

こだわりの「4度焼き」で特製たれに絡めて、じっくりうなぎを焼き上げました!!

⾁厚で満⾜度120%、⾷べ応え⼗⼆分のうなぎの蒲焼です。

昨年の⽗の⽇でプレゼントしたところ、⽯井家でも⼤好評でした。

【ごちそうグルメ 特選紀州 アイス梅 9粒入り(個包装)】

夏の取り寄せスイーツの定番「アイス梅」です。⽢すぎずさっぱりした酸味で、梅⾬のじっとりした暑さも忘れさせてくれる⼀時の癒しをあたえてくれます。

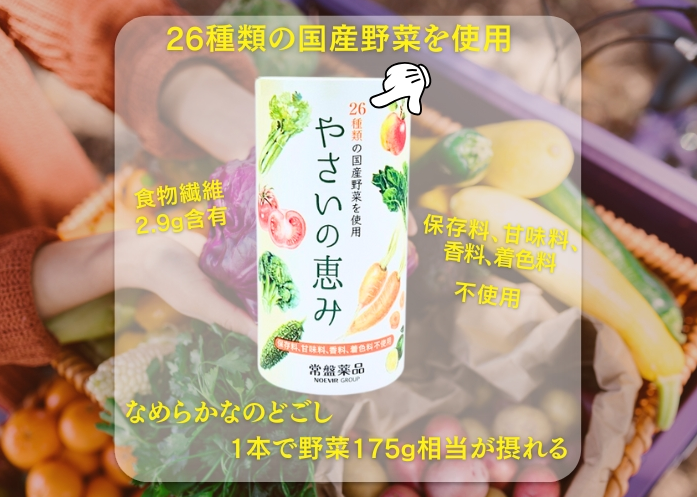

【やさいの恵み ( 125mL×30本/箱) 健康補助食品 野菜果実ミックスジュース】

弊社の社員たちが「美味しいから販売したい」という声で取扱いが決まった、旨さが⾃慢の野菜ジュースです。1本で1/2⽇分の野菜が摂れます。

26種類の国産野菜を使⽤、⽢味料・⾹料・着⾊料・保存料などの添加物は⼀切使⽤していません。

【三洋カイザー3000ゼロ(指定医薬部外品)100ml×10本】

「⽗の⽇」ギフトといえば、の定番栄養ドリンク剤。

三洋カイザーは、タウリン3000mg配合、糖類ゼロで1本たった14kcal。

これなら健康に気を遣っているお⽗さんでも、安⼼してお使いいただけますね。

【発毛促進剤 カラップ KARAP】

「うちのお⽗さん、年の割に若いんだよ」と⾃慢したくなること、ありませんか︖お⽗さんたちも⼦どもやパートナーから「いつまでも若々しくいてほしい」と思ってもらえると、それだけで前向きになってくれるはず。そんな若々しさのキープに、発⽑促進医薬品の「カラップ」がお助けします。この機会にお⽗さんへのプレゼントの候補にしてみませんか︖

お友達登録&フォローをお待ちしております︕

三洋薬品HBCでは、Instagram/facebookをはじめ各種SNSを配信しております︕下⽅にSNSのマークがありますのでぜひクリックしてみてください︕