3月11日に考える防災のこと|いざという時の健康を守る、体調管理と常備薬

2026/02/25

3月11日は、日本にとって防災を改めて見つめ直す日です。水や非常食、避難経路の確認と同じくらい、実は大切なのが「健康をどう守るか」という視点です。

防災では非常食や水だけでなく、体調を崩さない工夫と、必要なときに使える常備薬の備えが重要です。

災害時は「ケガをする」だけでなく、体調を崩す・持病が悪化するなどのリスクが高まります。この記事では、防災時に気をつけたい体調管理と、いざという時に困らないための常備薬(配置薬)の備えについて、わかりやすくまとめます。

目次

1. 3月11日は「命と健康を守る備え」を考える日

3月11日は、過去を忘れないための日であると同時に、これからの備えを見直す日でもあります。防災と聞くと、飲料水や非常食、簡易トイレ、モバイルバッテリーなどが思い浮かびますが、実は「健康を保つための備え」も同じくらい重要です。

災害時は医療機関へすぐに行けない・移動が難しいなど、ふだんの生活とは違う制約が生まれます。そのときに「体調を崩さない工夫」と「薬の備え」があるかどうかで、安心感は大きく変わります。

2. 防災備蓄の盲点|薬と体調管理は後回しにされやすい

防災用品は「使わなければ理想的」と言われることもあり、どうしても目に見える備蓄(水・食料・トイレ・電源)が優先されがちです。

一方で、常備薬や衛生用品、そして体調管理は「何となく大丈夫だろう」と後回しになりやすい領域です。しかし避難生活では、ストレス・睡眠不足・栄養の偏りなどが重なり、体調不良が起こりやすい環境になります。

3. 災害時に起きやすい体調トラブル

避難生活やライフライン停止で起きやすい不調として、たとえば次のようなものがあります。

- 頭痛・発熱・だるさ

- 胃腸不調(便秘・下痢・食欲不振)

- 睡眠不足・強い疲労感

- ストレスによる不調

- エコノミークラス症候群(血行不良による血栓)

- 軽いケガ、皮膚トラブル、口腔ケア不足

どれも「重病ではない」かもしれませんが、積み重なると生活の質を大きく下げ、回復を遅らせてしまいます。だからこそ、“体調を崩しにくい行動”と、いざという時の“薬の備え”をセットで考えることが大切です。

4. 防災時に意識したい体調管理のポイント(非常時の健康対策)

⚠️ 特に注意したい「エコノミークラス症候群」

避難所や車中泊など、狭い場所で長時間同じ姿勢でいると、血行が悪くなり血栓ができるリスクが高まります。こまめな水分補給と、1時間に一度は足首を動かすなどの対策が不可欠です。

まず押さえたいのは「体を冷やしすぎない・固めない」

避難生活では、同じ姿勢が続いたり、寒暖差で体がこわばりがちです。できる範囲で上着や毛布で保温しつつ、肩・首・ふくらはぎなどを軽く動かして血流を保つことが、だるさや不調の予防につながります。

おすすめの簡単体操(1〜2分でOK)

①足首をゆっくり回す(左右10回ずつ)→②かかとの上げ下げ(10回)→③肩をすくめてストンと落とす(10回)。

「激しい運動」ではなく、固まった体をほぐすイメージで十分です。

水が限られるときの衛生対策(手洗い・うがいの代替)

水が十分に使えない場面では、ウェットティッシュやアルコール消毒を活用し、「食事前」「トイレ後」「ケガの処置前後」を優先して手指を清潔に。うがいが難しい場合も、口を湿らせる・口腔ケアシートなどで乾燥を防ぐだけでも不快感が軽くなります。

✔ 休息(睡眠)を最優先にする

環境が変わると眠りが浅くなりがちです。短時間でも「横になる」「目を閉じる」ことで回復につながります。

✔ 水分をこまめにとる

脱水は頭痛・便秘・免疫低下につながります。一度に大量ではなく、少量ずつこまめに補給するのがポイントです。

✔ 食べられる範囲で栄養を意識する

非常食中心だと栄養が偏りやすくなります。体調を崩しやすい時期は、たんぱく質やビタミン・ミネラルを意識できると安心です。

✔ 我慢しすぎない(無理をしない)

「自分は後回しでいい」と無理をすると、結果的に回復が遅れます。少しの不調でも早めのケアを心がけましょう。

体調管理は派手な対策ではなく、“小さな積み重ね”です。それでも症状が出たときに頼れるのが、次の「常備薬の備え」です。

5. それでも必要になる「常備薬」と「お薬手帳」の備え

どれだけ体調管理を意識していても、症状が出てしまうことはあります。そんなとき、手元に薬があるかどうかで、安心感は大きく変わります。

- 頭痛や発熱を、我慢しない

- 胃腸の不調を、早めにケアする

- 小さなケガを、悪化させない

常備薬は、体調管理を“支える最後の砦”とも言えます。また、持病がある方は「お薬手帳」と「数日分の処方薬」も防災セットに加えておきましょう。救護所等での適切な処置に不可欠です。

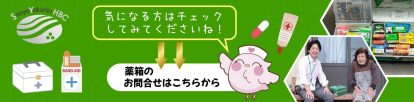

6. 置き薬の常備が防災備蓄に向いている理由

防災用として薬を備えるとき、よくある悩みが次の点です。

- 使うか分からないまま、期限が切れてしまう

- まとめ買いすると、結局ムダが出やすい

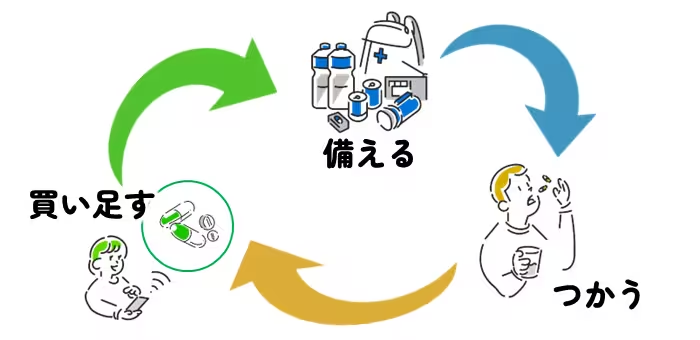

ここで注目したいのが、置き薬で常備するという考え方です。使った分だけのコストしかかからず、「普段から使える薬を、あらかじめ身近に置いておく」ことができるため、日常と防災をつなぐ備えになりやすい特長があります。

【防災時に備えたい常備薬チェックリスト例】

- □ 解熱鎮痛剤

- □ 総合かぜ薬

- □ 整腸剤・下痢止め

- □ 胃腸薬

- □ 消毒液・絆創膏

- □ 湿布・塗り薬

置き薬(配置薬)が“続けられる備え”になりやすい理由

- 日常で使うため、期限切れになりにくい

- 定期的に点検・補充ができる

- 使わなければ費用が発生しない(ムダが出にくい)

- 家庭・職場どちらでも、必要なときに手元にある安心感

防災のために「買って捨てる」ではなく、日常で使いながら備える。これが、置き薬(配置薬)の大きなメリットです(※備えの選択肢の一つとしてご紹介しています)。

7. サプリメント・栄養面のローリングストックという選択

体調管理の延長として、ビタミン・ミネラル系など、日常的に摂取しているサプリメントがある場合は、ローリングストックとして活用する考え方もあります。

- 日常的に使う(=ムダになりにくい)

- 災害時も「いつものもの」を使える

- 非常食中心で不足しやすい栄養を、無理なく補いやすい

ポイントは、「防災専用」にしないこと。日常の健康管理と共通にすることで、続けやすさにつながります。

※外部サイト(当社オンラインストア)へ遷移します

8. 家庭・職場でできる、無理のない備え方

防災対策は、特別なことを一度やって終わりでは続きません。日常の延長線上にある備えにすることが、いざという時に役立ちます。

家庭の場合

- 常備薬は「非常用にしまい込まない」

- 普段使う場所(リビング・キッチンなど)に置き、定期的に点検する

- 家族構成(小児・高齢者・持病)に合わせて、必要なものを見直す

職場の場合

- 従業員の体調不良や軽いケガへの初期対応を想定する

- 衛生用品(消毒・手袋・マスク等)も含めて整える

- 「管理が続く仕組み」(点検・補充の運用)をつくる

9. まとめ|薬+体調管理で、防災はもっと現実的になる

3月11日は、備えを見直すきっかけになる日です。非常食や水だけでなく、「体調を崩さない工夫」と、「必要なときに使える常備薬」をセットで考えることで、防災はもっと現実的になります。

できることから一つずつ。「日常で使いながら備える」仕組みを、無理のない形で整えていきましょう。

参考リンク(公的機関など)

※外部サイトへ遷移します

よくある質問(防災と常備薬)

Q1. 防災の常備薬は、最低限なにを用意すればいいですか?

A. 家族全員に共通しやすい「頭痛・発熱(解熱鎮痛剤)」「胃腸の不調(整腸剤・下痢止め)」「軽いケガ」に対応できるものから揃えるのがおすすめです。加えて、持病がある方は処方薬・お薬手帳の準備も大切です。

Q2. 薬は期限切れが心配です。ムダを減らすコツはありますか?

A. 「日常で使いながら備える」ことがポイントです。配置薬のように定期点検・補充の仕組みを取り入れたり、古いものから使うローリングストックで管理するとムダが減りやすくなります。

Q3. 災害時の体調不良を防ぐには、何を意識すればいいですか?

A. 休息(睡眠)・水分補給・栄養の偏りを減らすことが基本です。加えて、エコノミークラス症候群を予防する軽い体操や、限られた水でもできる衛生対策(手指・口腔ケア)を意識すると安心です。

※ご状況(家庭/職場・人数規模・持病の有無等)に合わせて、備えの考え方をご案内します。

は疲労感やストレスサポートで知られるハーブです-300x300.jpeg)

-300x300.png)