⼼もカラダもほっこり温まる晩秋の栄養学「メルマガ三洋11⽉28⽇号」

2025/11/28

🍁⼼もカラダもほっこり温まる晩秋の栄養学🍂

秋も深まり、寒さが⽇に⽇に増してきました。

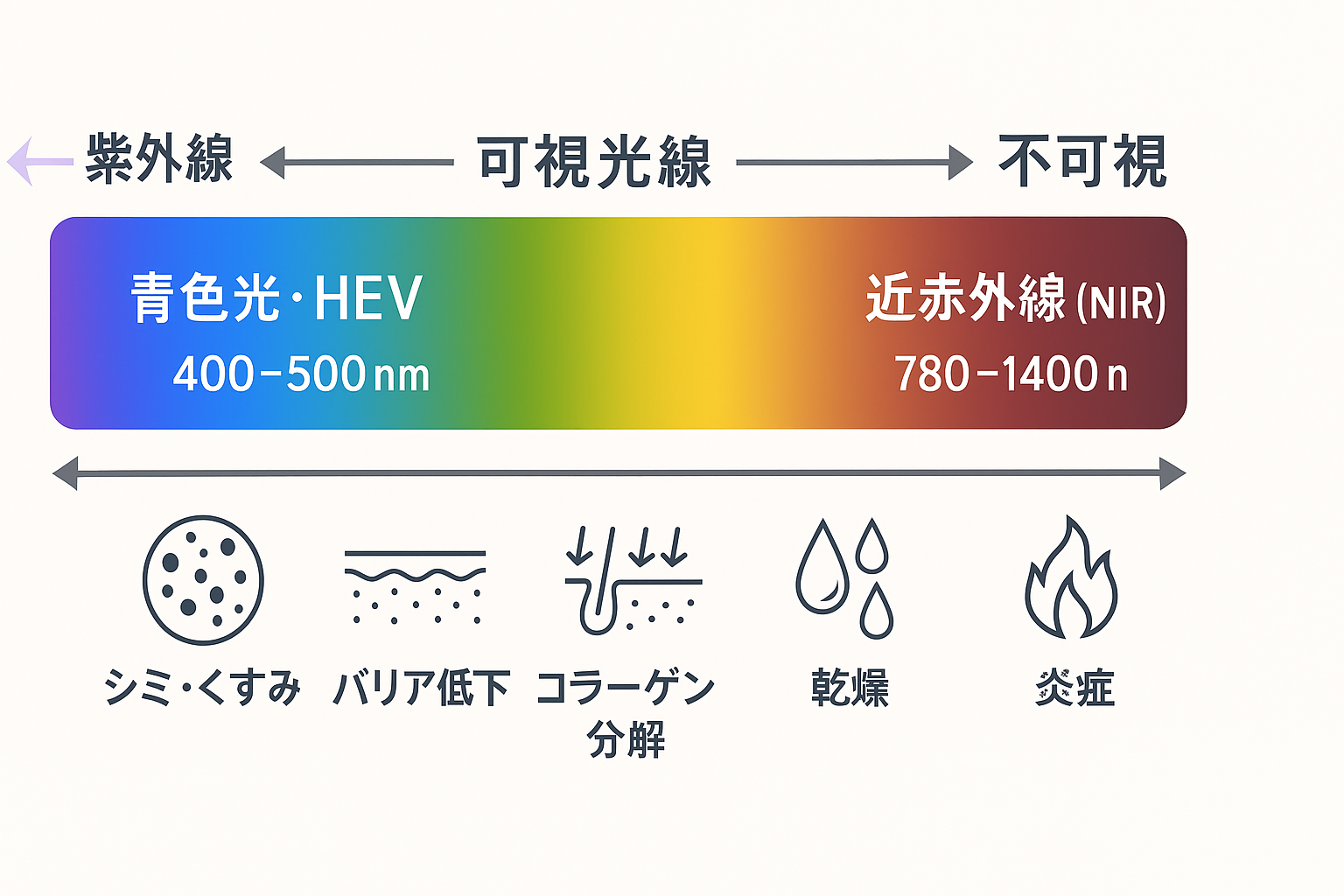

この時期は、乾燥や冷えによる体調不良が気になるところです。

11⽉4週目の健康情報・栄養学のメルマガでは、寒さが本格的に厳しくなるこの季節にぴったりの免疫⼒アップレシピをご紹介します。

体を内側から温め、免疫⼒を⾼めるためにこの時期の旬の⾷材を使ったあたたかいスープはいかがでしょうか︖

🍂栄養豊富なきのことタラを使ったスープ°˖✧

☆きのこの魅⼒

きのこ類は低カロリーでありながら、ビタミンDや⾷物繊維、免疫⼒を⾼めるβ-グルカンを豊富に含んでいます。

その中でも、しいたけは天⽇⼲しをすることで栄養価が増すだけでなく、旨味も深まります。きのこに含まれるビタミンDは油に溶ける性質があるため、油と⼀緒に調理することで、より効率的に摂取することができます。

☆タラの魅⼒

タラは、良質なたんぱく質で、さらにDHAやEPAを含むので、⾎液サラサラ効果や脳の健康維持にも役⽴ちます。

⽩⾝の淡⽩なお⿂でクセがないので、どんな調理法でも召し上がりやすい⾷材です。

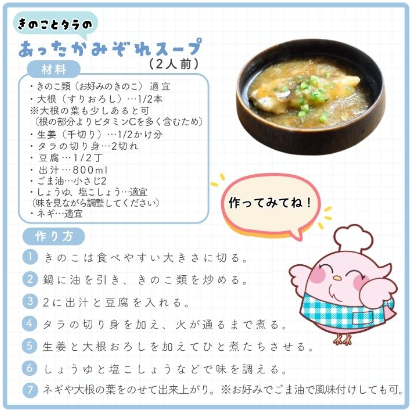

★きのことタラのあったかみぞれスープ★

材料(2⼈分)

・きのこ類(しいたけ、えのきなどお好み

のきのこ)適宜

・⼤根(すりおろし)…1/2本 ※⼤根の葉

も少しあると可(根の部分よりビタミンC

を多く含むため)

・⽣姜(千切り)…1/2かけ分

・タラの切り⾝…2切れ

・⾖腐…1/2丁

・出汁…800ml

・ごま油…⼩さじ2

・しょうゆ、塩こしょう…適宜(味を⾒な

がら調整してください)

・ネギ…適宜

°˖✧作り⽅🍂

1.きのこは⾷べやすい⼤きさに切る。

2.鍋に油を引き、きのこ類を炒める。

3.2に出汁と⾖腐を⼊れ⽕にかける。

4.タラの切り⾝を加え、⽕が通るまで煮る。

5.⽣姜と⼤根おろしを加えてひと煮たちさせる。

6. しょうゆと塩こしょうなどで味を調える。

7.ネギや⼤根の葉をのせて出来上がり。※お好みでごま油で風味付けしても可。

冬に向けて必要な栄養素が詰まった温かいスープです。ぜひ、⽇々の⾷事に取り⼊れてみてください☆彡

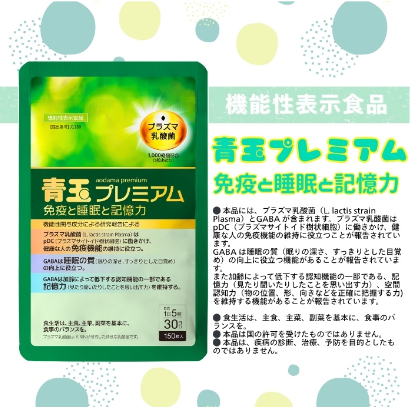

免疫⼒を⾼めるためのプラスワンサプリ 「⻘⽟プレミアム 免疫と睡眠と記憶⼒」

「⻘⽟プレミアム 免疫と睡眠と記憶⼒」は、クロレラにくわえて、プラズマ乳酸菌(免疫の司令塔を活性化)、GABA(眠りの質と脳のリズムをサポート)を配合した、機能性表⽰⾷品です。

質の良い⾷事に、「⻘⽟プレミアム 免疫と睡眠と記憶⼒」をプラスして、これからやってくる冬を乗り切りませんか︖

***お知らせ***

TVインフォマーシャルCM放映しています︕

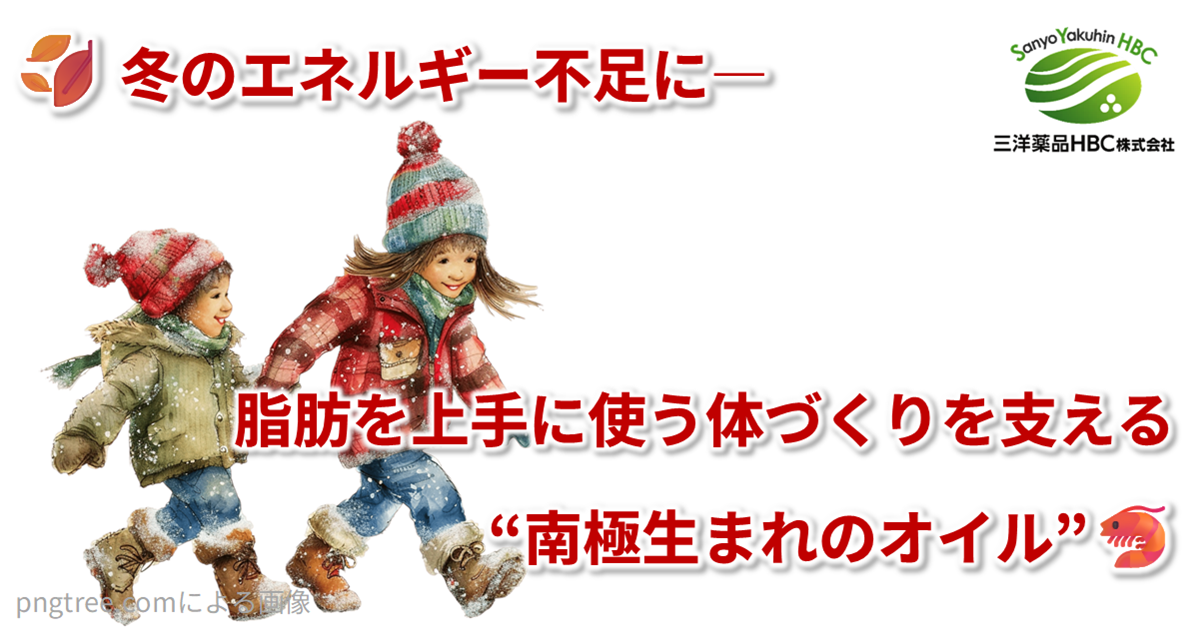

三洋薬品HBCの機能性表⽰⾷品「クリルオイル三洋」をご紹介しております。

「クリルオイル三洋」は4つの機能性で、お悩みをサポートします。

1.靴下の着脱時のひざの違和感の軽減

2.中性脂肪低下

3.悪⽟コレステロールの酸化抑制

4.眼のピント調節機能をサポートし、眼の使⽤による肩・腰の負担を軽減

お友達登録&フォローをお願いいたします︕

三洋薬品HBCでは、Instagram/facebookをはじめ各種SNSを配信しております︕

ぜひクリックしてみてください︕

は疲労感やストレスサポートで知られるハーブです-300x300.jpeg)

-300x300.png)