【全国労働衛生週間】ストレス対策とセルフケアで築く健康職場

2025/10/01

毎年10月1日から7日までは「全国労働衛生週間」です。

2025年度のスローガンは、「ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場」です。

働き方が多様化し、オンとオフの境目があいまいになる現代。ストレスチェックは形だけの制度にしない。

本稿では、ストレス対策・免疫ケア・日々の備えを三本柱とし、働く環境を根本から支える方法をお伝えします。

スローガンに込められた意図 ― 今なぜ「健康職場」か

このスローガンは、仕事と生活の調和を意識しながら、ストレス対策を通じて健やかな職場を築こうという呼びかけです。働き方改革や多様な勤務形態が進むなかで、心身の健康をどう守るかは企業にとっても大きなテーマとなっています。

職場の安全衛生といえば、事故防止や作業環境の改善が中心と思われがちですが、今では「日々の健康維持」や「軽い不調への対応」も重要なテーマとなっています。

この機会に、自社の職場環境を振り返り、従業員が安心して働ける備えが十分にあるかを見直してみませんか?

1920時間という数字が示すリアル ― 職場時間は生活時間そのもの

1日8時間勤務 × 年間約240日(週5日勤務換算)= 1920時間

つまり、1年の約3分の1の時間を職場で過ごすことになります。

家庭と同じかそれ以上の時間を過ごす“もう一つの生活空間”として、環境整備と健康配慮はもはや義務でなく 生活の質を守る必須投資 なのです。

「職場の安全」と「従業員の健康維持」は表裏一体

労働安全衛生と聞くと、まず思い浮かぶのは「安全管理」。

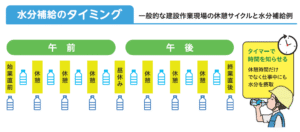

転倒・転落を防ぐための設備点検や、騒音・粉じんなどへの対策は欠かせません。さらに、エアコンや換気の調整、十分な照明や休憩スペースの確保といった快適な職場環境づくりも、従業員の健康に直結します。

また、定期健診やストレスチェック制度は、従業員の心身の状態を把握する上で欠かせない取り組みです。

健康診断を単なる義務で終わらせず、結果をもとに生活改善につなげることが、真の労働衛生につながります。

このように「職場の安全」と「従業員の健康維持」は表裏一体。

どちらも欠けてはならず、バランスよく整備することで初めて、働く人の安心感が生まれます。

最新トレンド:福利厚生 × サプリで働く人の健康を支える

近年は「健康経営」を掲げ、従業員の心身を支える福利厚生に注力する企業が増えています。

単なる安全対策にとどまらず、健康を維持・増進するための施策が福利厚生として取り入れられているのです。

たとえば、

- スポーツジムやフィットネスへの補助

- 健康食品やサプリメントの支給

- メンタルヘルス相談窓口の常設

- 職場でのリラクゼーション施策(マッサージやヨガ)

など、従業員の「ちょっとした不調」や「未病」の段階を支える取り組みが注目されています。

特に注目されているのが、ストレス軽減や免疫の活性化を目的としたサプリメントの導入です。

ストレス対策サプリに注目が集まる理由

厚生労働省の調査では、従業員の約6割が仕事に強いストレスを感じている(※1)と回答しており、メンタル不調によるプレゼンティーズム(体調不良を抱えながら就業している状態)や欠勤の一因になっています。(※2)

一方で医療機関に頼る前の「セルフケア」ニーズが高まっており、働きながら取り入れやすい健康支援策が求められています。

また、機能性表示食品制度により科学的根拠に基づいた「リラックス」「睡眠の質改善」などの表示が可能になり、サプリメントの有効性に対する信頼性が高まっています。

こうした背景から、日常的に取り入れやすく、従業員の体感につながるストレス対策サプリが福利厚生の一環として選ばれるケースが増えているのです。

【参考リンク】

※1 厚生労働省 「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳」より

※2 横浜市立大学「メンタル不調の影響、年間7.6兆円の生産性損失に」

ストレス軽減に役立つ成分の一例

は疲労感やストレスサポートで知られるハーブです-300x300.jpeg)

さまざまな成分がありますが、実感のしやすさ・エビデンス・導入のしやすさの3点から、多くの企業が取り入れているのが GABA です。

ストレス対策の主役は「GABA」 ─ 成分と導入メリット

そのため、ストレスチェック制度や健康支援策とあわせて「GABA配合サプリ」を従業員に提供することは、スローガンが掲げる「ストレスに強い健康職場」を実現する具体的な一歩となります。

季節変わり目の免疫対策に「プラズマ乳酸菌」も一手に

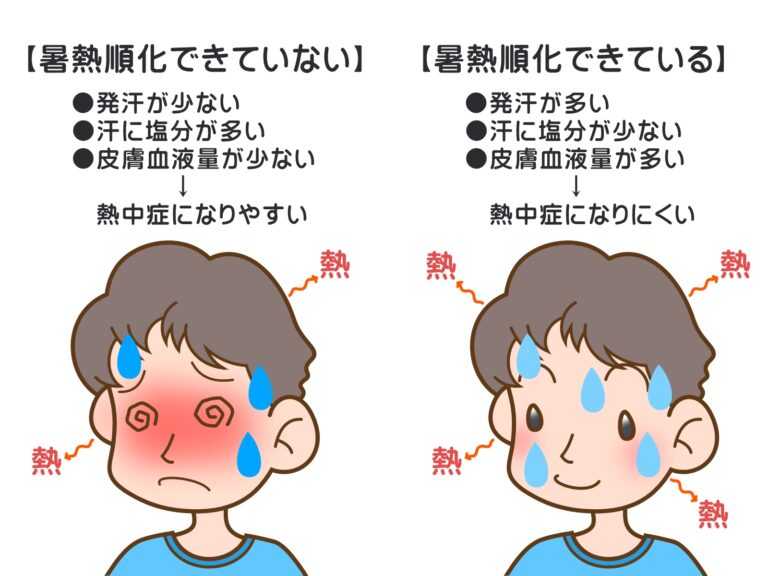

秋口や年度替わりなど、季節の変わり目は体調を崩しやすい時期です。

気温差や生活リズムの乱れは免疫力を低下させ、かぜや不調を招きやすくなります。

免疫サポートに役立つ成分には、以下のようなものがあります。

特にプラズマ乳酸菌は、世界で唯一「pDC」に作用する乳酸菌として知られており、全身の免疫ネットワークを活性化することが報告されています。

一般的な乳酸菌が腸内環境に働きかけるのに対し、プラズマ乳酸菌は免疫の司令塔に直接作用する点が特徴です。

研究では、かぜをひきにくくする効果や、健康な人の免疫機能を維持する働きが示されており、季節の変わり目の体調管理に有効と考えられています。

なぜプラズマ乳酸菌を職場にすすめたいのか

従業員の欠勤・休職リスク低減:免疫力の維持はかぜや体調不良による欠勤を防ぐ第一歩。

取り入れやすさ:サプリメントや飲料など、日常生活に自然に組み込める。

科学的裏付け:免疫機能に直接作用する仕組みが明らかにされており、安心して推奨できる。

ストレスによる不調をGABAで、季節変動による免疫低下をプラズマ乳酸菌でサポートする――

この二本柱を福利厚生の一環として導入すれば、従業員が日々安心して働ける職場環境づくりに直結します。

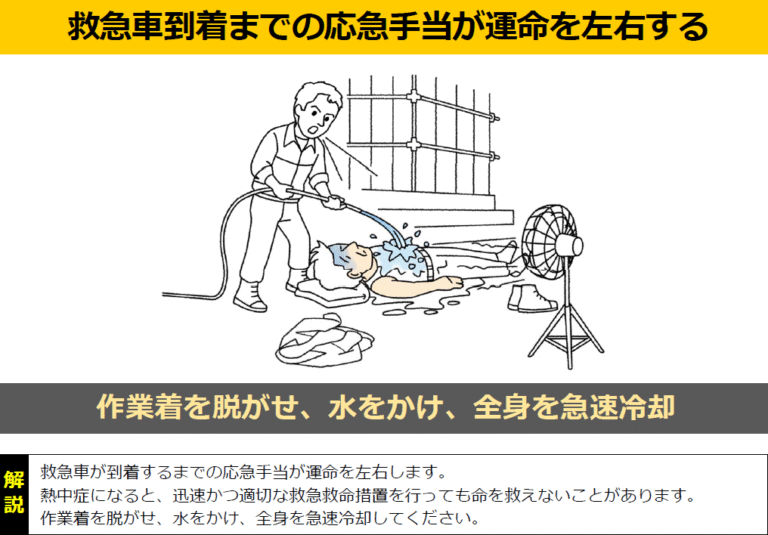

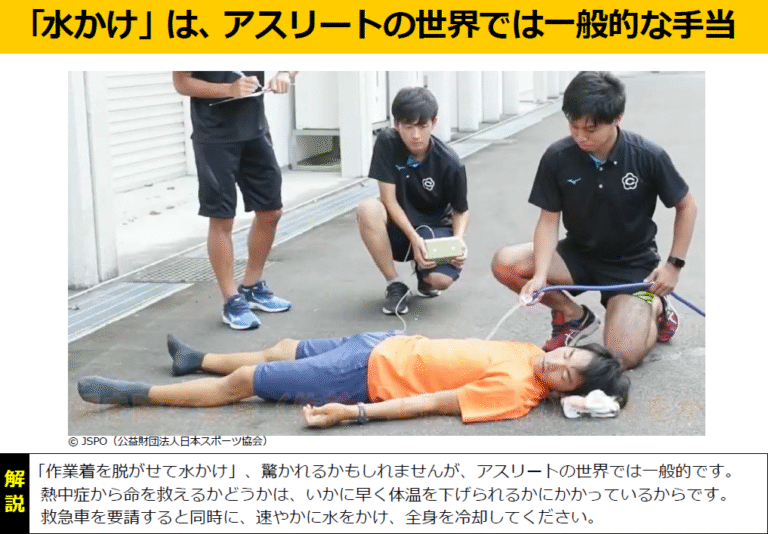

プレゼンティーズムを防ぐ常備薬 ― 実例&使い方のヒント

ストレスは精神的な負担だけでなく、身体的な不調にもつながります。

気温差の激しい季節の変わり目や繁忙期の食生活の乱れは、外部要因による身体的ストレスを引き起こします。

これが積み重なると、体調不良を抱えながら勤務を続ける「プレゼンティーズム」となり、生産性の低下や業務ミスの原因になります。

こうしたリスクを減らすために役立つのが、職場に備えた常備薬です。

特におすすめなのは――

胃腸薬:ストレスや不規則な食生活で起こる胃の不快感や胸やけのケアに。

葛根湯:体の冷えや肩こりを伴うかぜのひき始めに。季節の変わり目の免疫低下に備えられます。

ちょっとした不調にすぐ対応できる環境は、従業員の安心感を高め、結果的に欠勤や早退を防ぐ効果につながります。

日々の不調に備えるセーフティネットー配置薬がささえる安心インフラ

とはいえ、薬を一から揃えて管理するのは企業にとって負担になりがちです。

そこで活用できるのが、配置薬サービスです。

導入コスト・リスクフリー:薬箱を設置し、使った分だけ後精算できる

専門スタッフが定期点検・補充:医薬品を買い足したり、期限管理の手間が少ない

幅広いラインナップを網羅:胃腸薬や葛根湯をはじめ、頭痛薬・湿布・かぜ薬など充実

そのうえ、期限切れによる医薬品廃棄のリスクも最小限に抑えられるため、コストや環境面でもやさしいのが配置薬の特長です。

配置薬は「最寄りのセーフティネット」として、ストレスチェックや福利厚生施策では補いきれない“日常の小さな不調”に対応できる仕組みとなります。

「未来の安心は今日の備えから」― いま始める職場のセルフケア

本年度のスローガン「ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場」は、チェックだけで終わらせず、実際の改善へとつなげることを求めています。

GABAサプリメントでストレスに強い心を

プラズマ乳酸菌で免疫力を支える体を

配置薬で日常の不調に迅速対応を

この3つを組み合わせれば、心と体の両面で従業員を支える健康職場が実現できます。

今年の全国労働衛生週間をきっかけに、「働く人を守る備え」を一歩進める行動を始めてみませんか。